Um Kulturgut zu erhalten, zu erforschen und zu vermitteln, unterstützen wir Museen und Archive beim Umgang mit ihren Sammlungen. Gemeinsam holen wir wertvolle Schätze aus Depots hervor. Dabei geht es um Bestände, die kaum bekannt, nicht ausreichend erschlossen, gesichert oder erforscht sind. Um sie für Wissenschaft und Öffentlichkeit nutzbar zu machen, liegen die Schwerpunkte in der wissenschaftlichen Bearbeitung und Dokumentation, der Digitalisierung und Präsentation oder der konservatorischen Sicherung und Restaurierung.

Kulturgüter in Archiven und Museen

Typ

Themengebiet

Projektlaufzeit

Kooperationspartner

Kunstmuseum Stuttgart

Museum Wiesbaden

Städtische Galerie Karlsruhe

saai | Archiv für Architektur und Ingenieurbau Karlsruhe

Kulturgüter in Archiven und Museen

Karl Hubuch

2020 wurde der umfangreiche Nachlass des Künstlers Karl Hubbuch an die Städtische Galerie Karlsruhe übergeben. Das neu eingerichtete, öffentlich zugängliche Hubbuch-Archiv dient dazu, die unbearbeiteten Bestände, darunter 1.100 Grafiken und zahlreiche Archivalien, wissenschaft-lich zu erschließen. Im Rahmen des Vorhabens wurden zunächst der wissenschaftliche und künstlerische Ge-halt der Bestände geprüft und Verbindungen zwischen Hubbuchs Werken und dem überlieferten Archivmaterial herausgearbeitet. In der zweiten Phase des Projekts steht die Digitalisierung und Vermittlung des Bestandes im Fokus.

Werkbestand Anton Stankowski

Durch ein gemeinsames Projekt des Kunstmuseums Stuttgart und der Wüstenrot Stiftung konnten 110 Gemälde und 78 Grafiken aus dem Nachlass von Anton Stankowski (* 1906 – † 1998) restauriert und konserviert werden. Eine Auswahl ist vom – in der Ausstellung „Doppelkäseplatte“ zu sehen. Ziel ist es, diesen kulturell bedeutsamen Bestand langfristig zu erhalten und zu sichern.

Die Maßnahmen wurden von einem Filmteam begleitet, um der Öffentlichkeit einen Blick in die Arbeit von Restaurator:innen und die künstlerische Vorgehensweise von Stankowski zu ermöglichen.

Mehr zur Ausstellung „Doppelkäseplatte. 100 Jahre Sammlung. 20 Jahre Kunstmuseum Stuttgart“:

www.kunstmuseum-stuttgart.de

„Der Abschluss einer Restaurierung ist immer ein schönes Gefühl! Man hat dem Objekt […] etwas Gutes getan und man weiß, dass man es […] sicher in die Erhaltung geben kann – oder in die Ausstellungsräume.“

Roxanne Schindler, Leitung Restaurierung Kunstmuseum Stuttgart

Kosmos Werner Graeff

Erschließung, Erforschung und Vermittlung des schriftlichen Nachlasses von Werner Graeff, Museum Wiesbaden

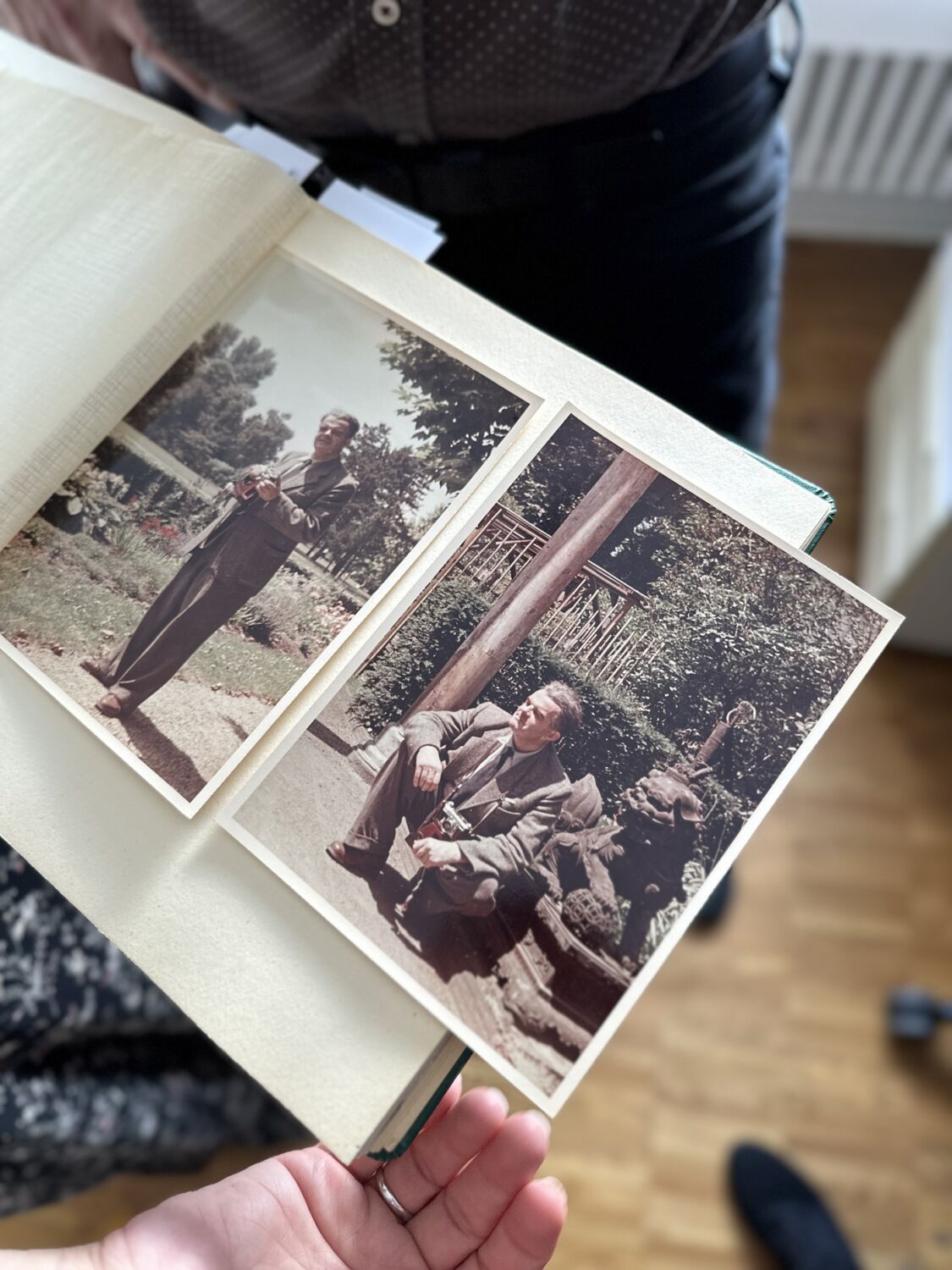

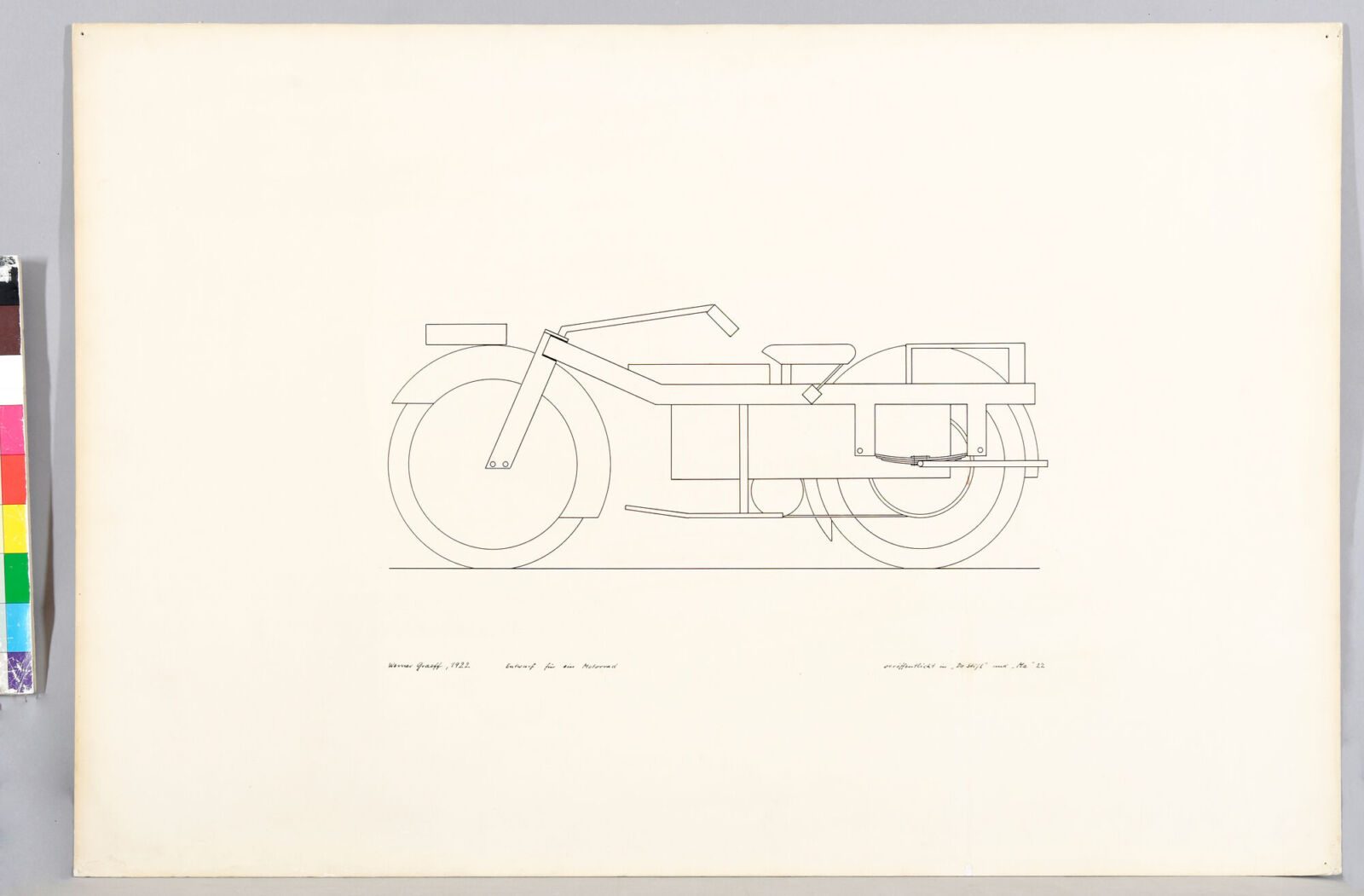

Durch sukzessive Schenkungen sind heute sowohl das künstlerische als auch das schriftliche Werk des vielseitigen „Künstler-Ingenieurs“, Bauhaus-Künstlers und De Stijl-Mitglieds Werner Graeff (1901–1978) vollständig am Museum Wiesbaden vereint. Bisher harrte der umfangreiche schriftliche Nachlass einer wissenschaftlichen Aufarbeitung und Digitalisierung.

Neben Korrespondenzen und Biografisch-Persönlichem (Urkunden/Adressbücher/Fotos etc.) finden sich auch Ideen zur Stadt-/Platzgestaltung, Pläne und Konstruktionen für die Entwicklung einer patentierten Kleinbildkamera oder bislang unpublizierte futuristische Erzählungen und Novellen zu dem von ihm erfundenen „Ingenieur Frederik Carlson“.

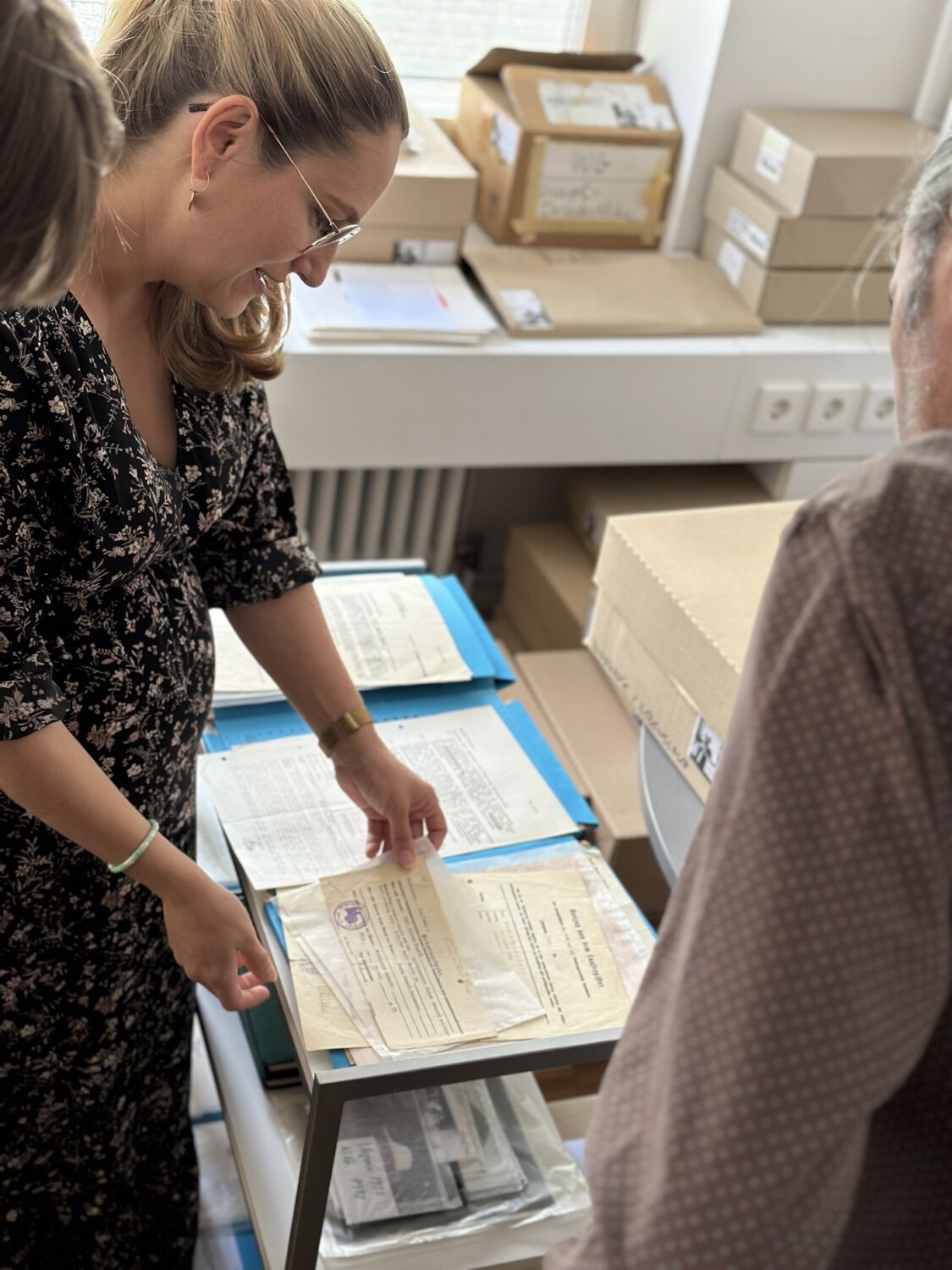

Der Umfang ist enorm: Das kaum gesichtete Material wird in 30 Boxen aufbewahrt, deren Inhalt bislang lediglich in einer jeweils innenliegenden Bestandsliste bekannt ist. Ziel ist es, das Archiv aufzuarbeiten und zu erschließen, um es recherchierbar, einsehbar, öffentlich zugänglich und somit auch wissenschaftlich nutzbar zu machen. Dazu wird ein professionelles Findbuch erstellt und die Materialien, da wo nötig, konservatorisch versorgt.

Der Wüstenrot Stiftung und dem Museum Wiesbaden ist es wichtig, die Sichtung der geheimnisvollen 30 „Black-Boxen“ öffentlich zu begleiten. Kustos Dr. Roman Zieglgänsberger und Graeff Expertin und Projektmitarbeiterin Jessica Neugebauer-Boscheck berichten deshalb auf den Social Media Kanälen und der Webseite des Museum Wiesbaden. Jessica Neugebauer-Boscheck hat 2016 ihre Masterarbeit über die Druckgrafik des Künstlers an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz verfasst.

Blogbeiträge entdecken:

„Neues aus dem Archiv Werner Graeff“

„Es kommt der neue Fotograf!“ — Werner Graeff und die Fotografie“

Heinrich Klotz

„Erschließung, Erforschung, Sichtbarmachung und Vermittlung der Gründungsakte/n Heinrich Klotz: Heinrich Klotz und das DAM im Konflikt um die Postmoderne 1979 bis 1989“

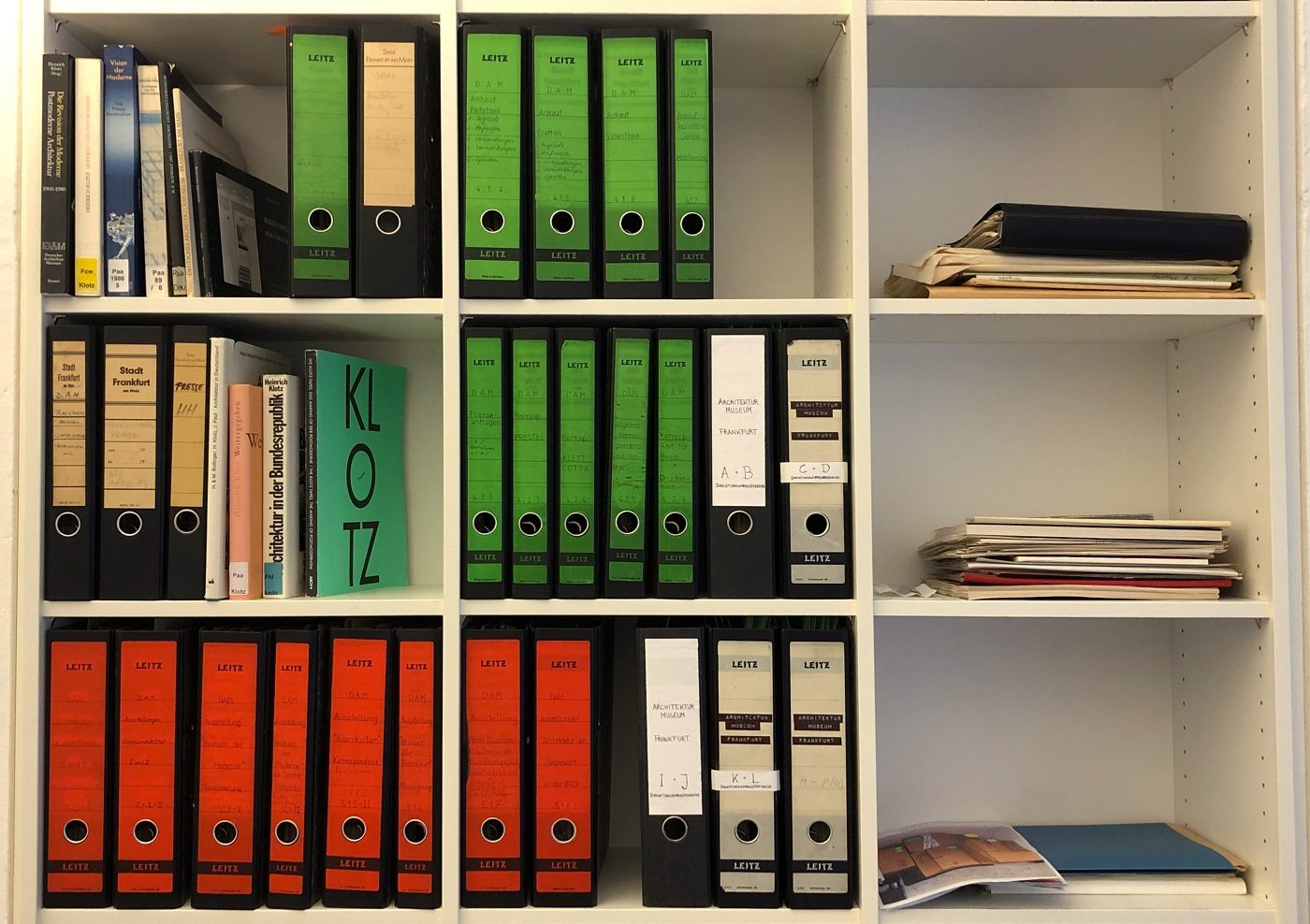

Heinrich Klotz wurde 1979 als Gründungsdirektor des Deutschen Architekturmuseums (DAM) berufen. Seine Tätigkeit als Direktor war geprägt von einer Vielzahl paralleler Aktionen, darunter u.a. der Sammlungsaufbau, der Bau des manifesthaften Museumsgebäudes, die Konzeption des Ausstellungsprogramms, zahlreiche begleitende Veröffentlichungen von Büchern mit grundsätzlichem Anspruch sowie von zahlreichen Beiträgen für Tageszeitungen und ca. 60 Interviews und Gespräche mit namhaften Künstlern und Architekten, größtenteils bisher unpubliziert.

2014 hat das DAM anlässlich des 30. Jahrestages der Eröffnung das Arbeitstagebuch von Heinrich Klotz unter dem Titel „Die Klotz-Tapes. Das Making-of der Postmoderne“ als Sonderausgabe von ARCH+ veröffentlicht. Unabhängig von den „Klotz Tapes“ entsteht eine starke Nachfrage durch die zunehmende Zahl von Veröffentlichungen zur Architektur der Postmoderne sowie zur Institutionsgeschichte von Architekturmuseen und Architekturausstellungen.

Die Unterlagen und Akten zu diesen Gründungsaktivitäten sind auf mehrere Archive (DAM, Deutsches Kunstarchiv, ZKM,…) verteilt, wurden aber noch nicht systematisch erschlossen. Im gemeinsamen Projekt mit dem Deutschen Architekturmuseum soll zunächst ein Überblick über die Vielzahl von Quellen zur Gründung gewonnen und einzelne, repräsentative Aspekte durch „Tiefenbohrungen“ aufgeblättert werden. Ziel ist eine Publikation sowie eine Ausstellung, die mit Studierenden der Goethe-Universität erstellt werden soll sowie eine Audio-Veröffentlichung von ausgewählten „Klotz Talks“ als Podcast. In einem letzten Schritt soll ein sammlungsübergreifendes „Metaarchiv“ konzipiert und gemeinsam mit den anderen nachlassbewahrenden Institutionen realisiert werden.

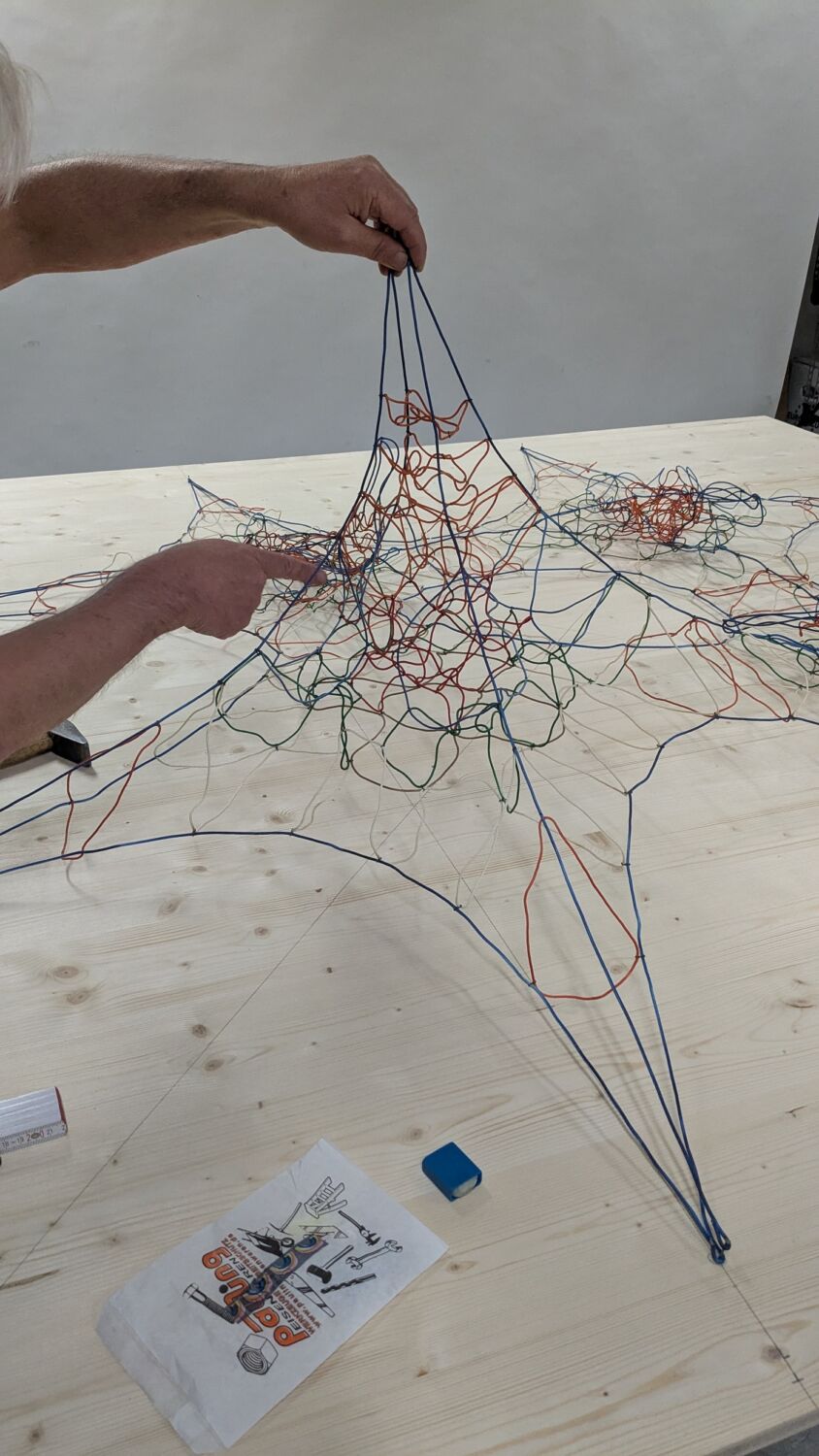

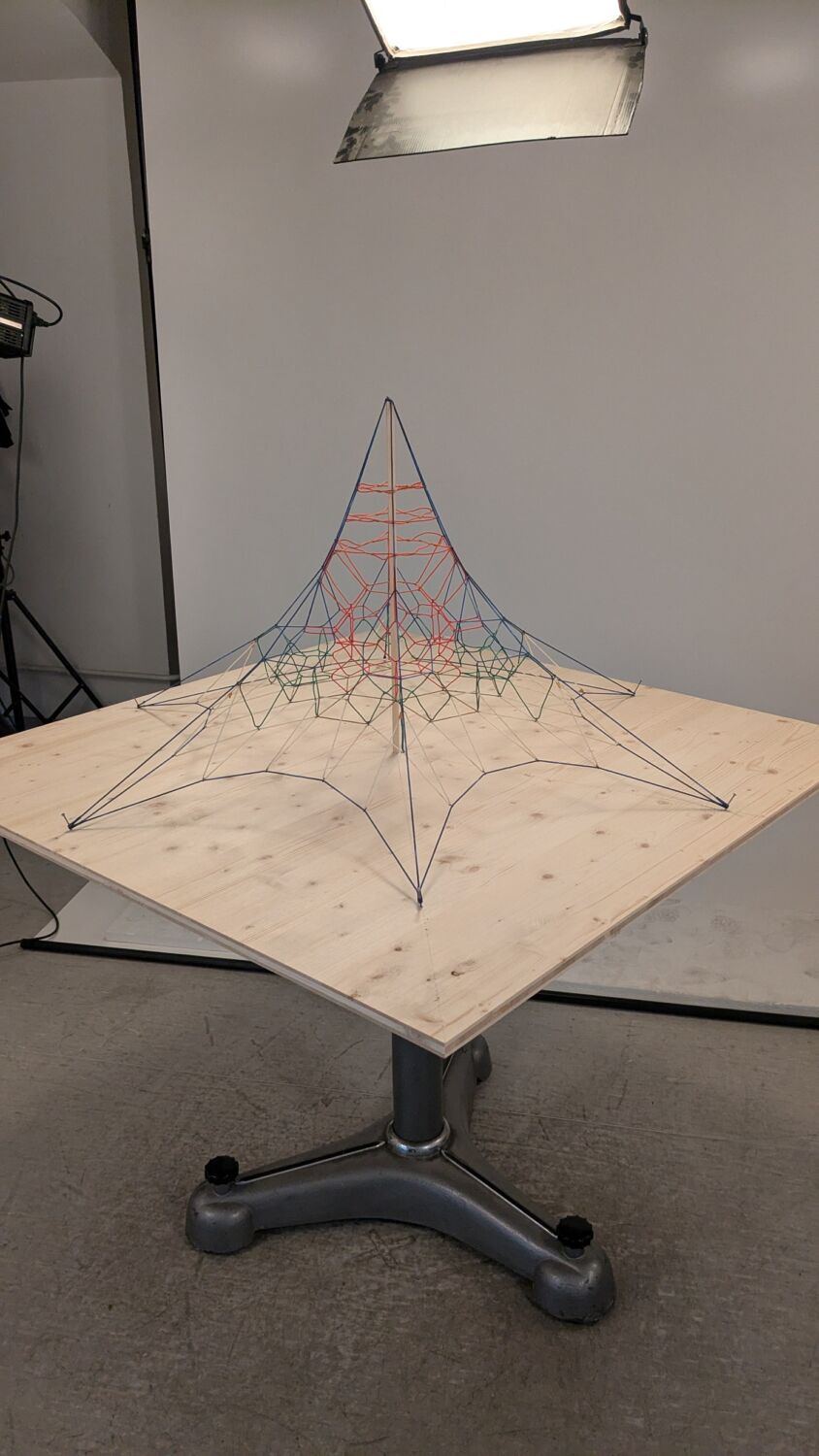

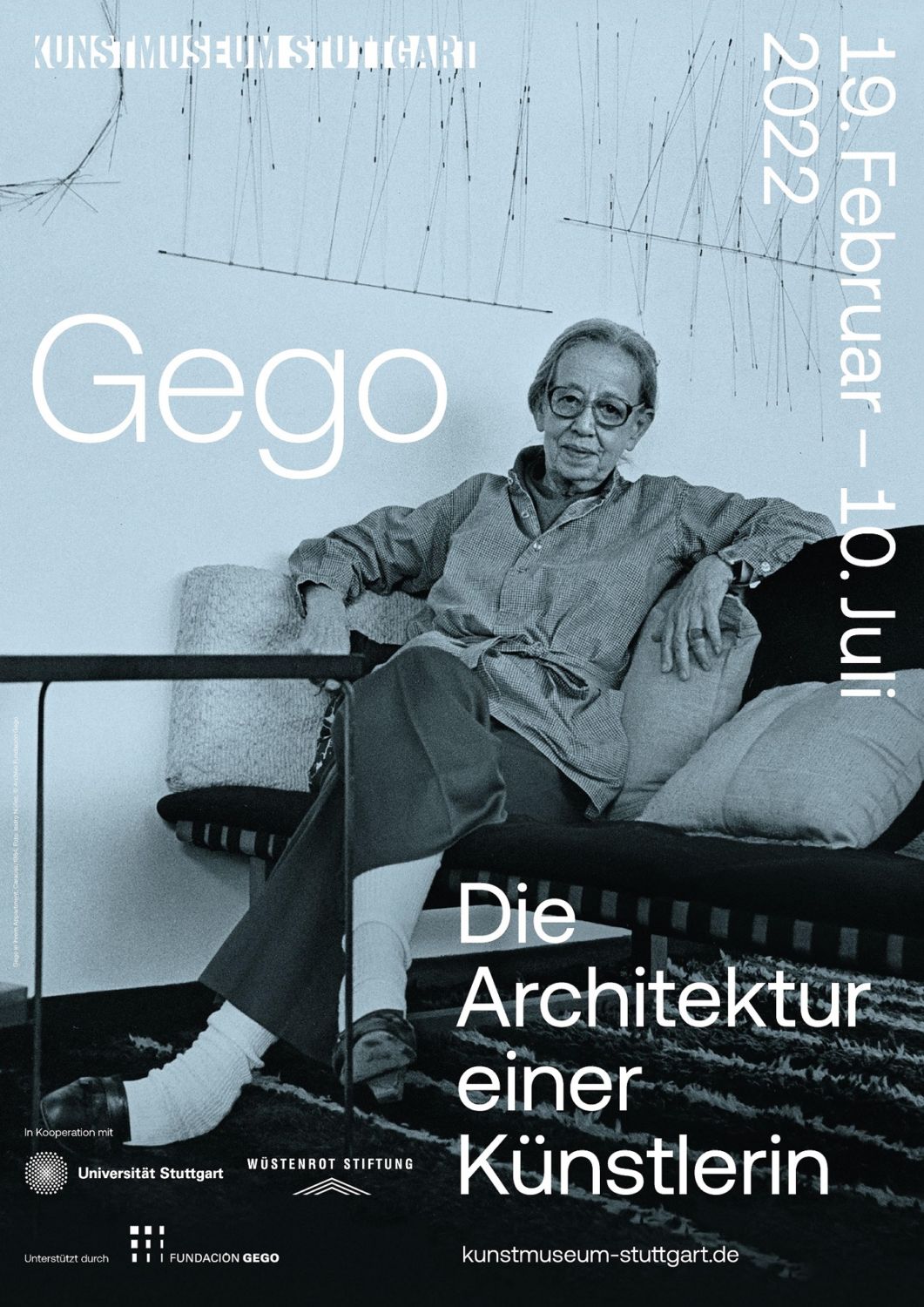

Künstlerin Gego

Werkgruppe / Teilnachlass der Künstlerin Gego

(*1912 † 1994), Kunstmuseum Stuttgart

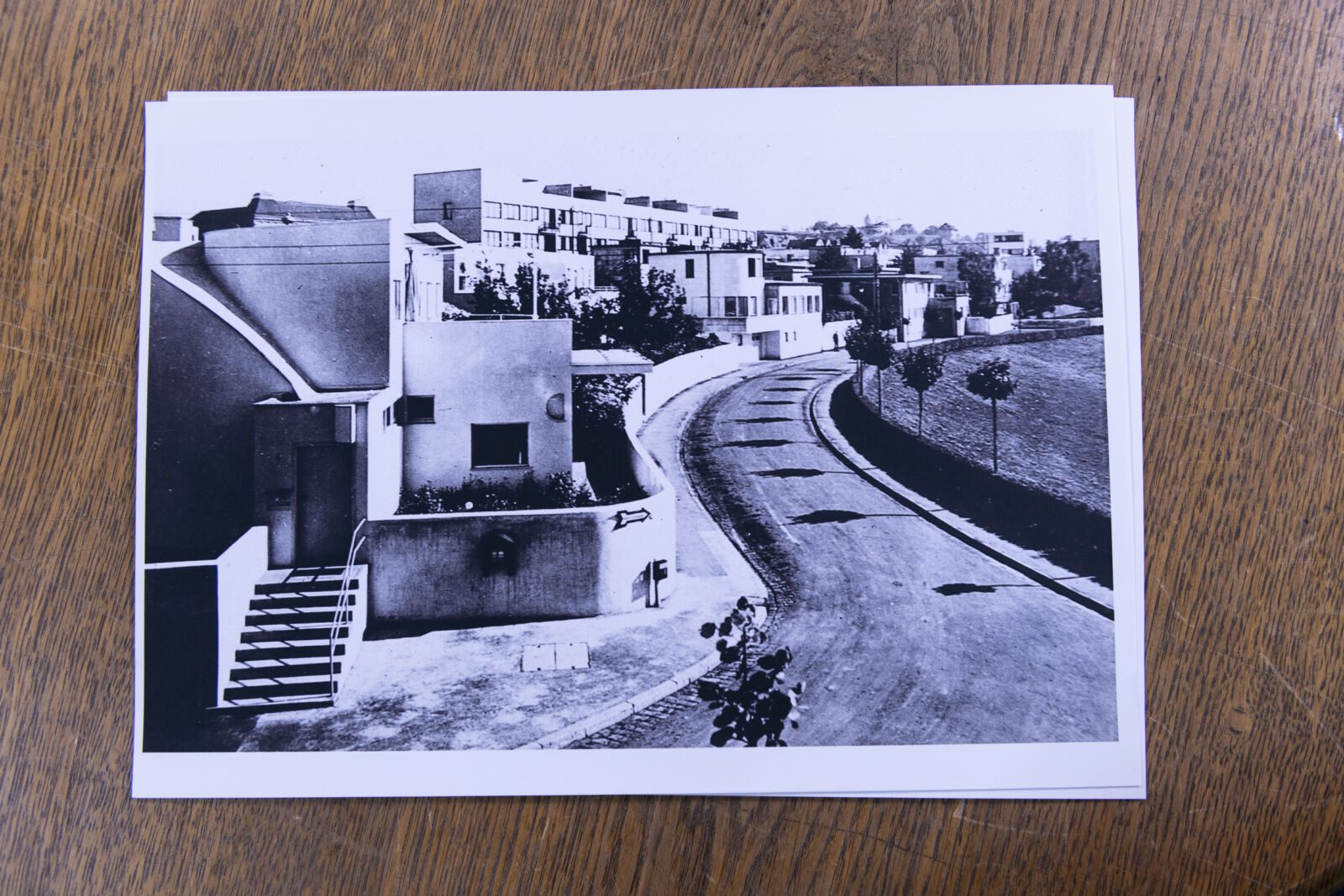

Die Künstlerin Gego wurde 1912 als Gertrud Goldschmidt in Hamburg geboren und studierte in den 1930er-Jahren Architektur und Ingenieurwesen an der Technischen Hochschule in Stuttgart. Als eine der letzten jüdischen Studierenden in Deutschland war es ihr gerade noch möglich, kurz nach den Novemberpogromen ihr Studium unter Paul Bonatz offiziell abzuschließen, bevor sie gezwungen war nach Venezuela zu emigrieren. Dort wurde sie in den 1950er-Jahren nach Umwegen bildende Künstlerin. Heute zählt Gego zu den wichtigsten Künstler*innen Lateinamerikas der zweiten Hälfte des 20. Jhs. und darüber hinaus. Ihre künstlerische Praxis wird stets als „anders“ und „eigenständig“ gegenüber dem Kontext ihrer Zeit vorgestellt.

Publikation

Gego. Die Architekur einer Künstlerin (Buch)

Publikation

Gego. Die Architekur einer Künstlerin (Buch)

Herausgegeben von Ulrike Groos, Philip Kurz, Stefanie Reisinger, 220 Seiten, Spector Books, Leipzig, 2022. ISBN 978-3-95905-561-1

ZUM BUCHHerausgegeben von Ulrike Groos, Philip Kurz, Stefanie Reisinger, 220 Seiten, Spector Books, Leipzig, 2022. ISBN 978-3-95905-561-1

ZUM BUCHJosef Kaiser

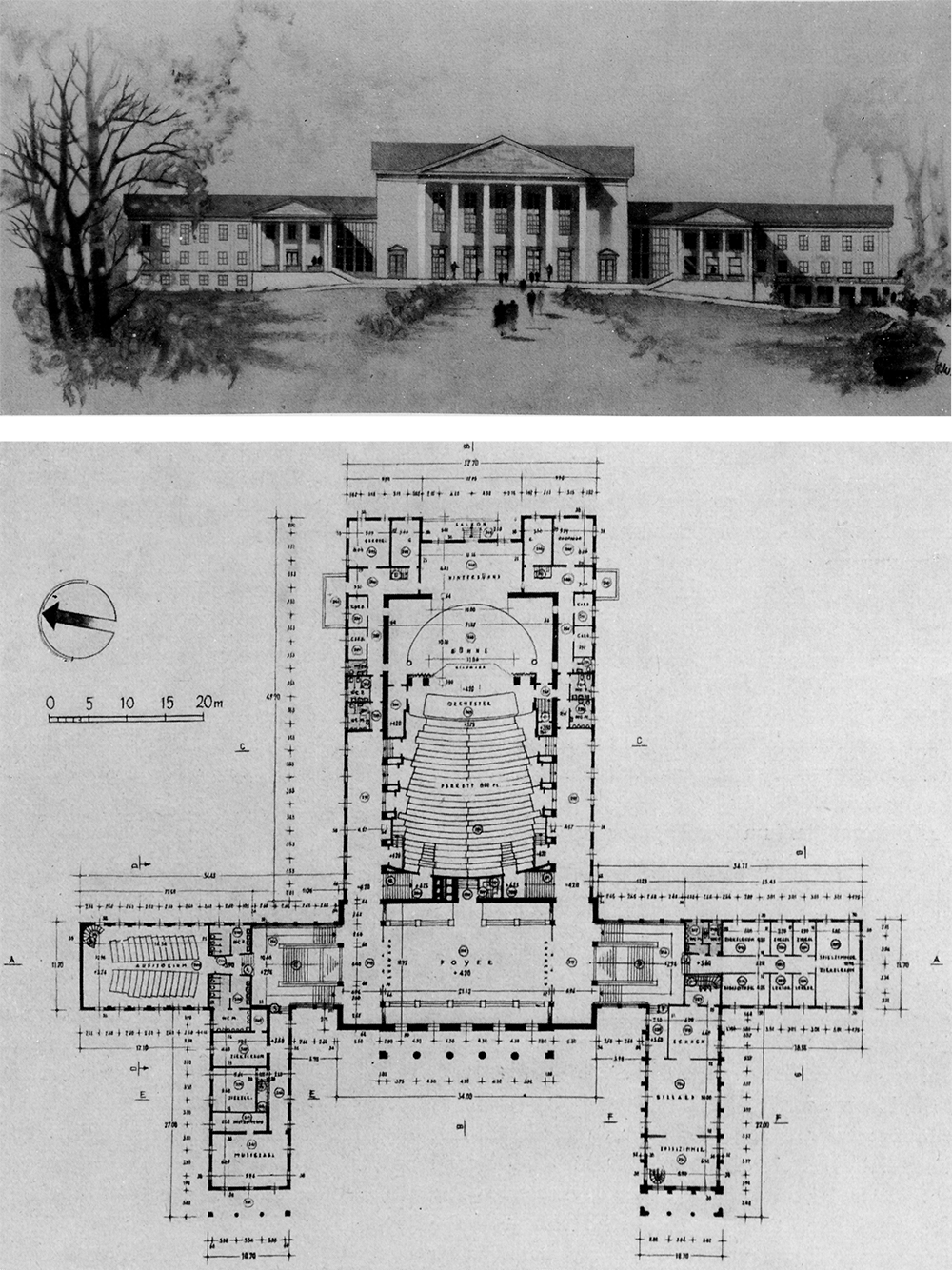

Werkmonografie zu Josef Kaiser (*1910 † 1991)

Josef Kaiser war einer der wichtigsten Architekten der DDR. Die Dokumente zum architektonischen Werk von Josef Kaiser – Schriftstücke, Skizzen, Pläne – sind auf mehrere öffentliche Archive in Deutschland verteilt. Ein bisher wissenschaftlich nicht erschlossener Teil seines Nachlasses befindet sich im Archiv der Avantgarden (Staatliche Kunstsammlungen Dresden). Diese Dokumente werden gerade inventarisiert, um sie der Wissenschaft zugänglich zu machen.

Ziel des Projektes ist es, eine Werkmonografie zu Josef Kaiser zu erstellen und sein fast sechs Jahrzehnte währendes Schaffen in vier politischen Systemen in einen größeren Kontext einzuordnen. Die Werkmonografie wird eine biografische Übersicht, ein Verzeichnis der Schriften, der Entwürfe und der realisierten Projekte beinhalten. Darüber hinaus wird eine Anzahl von repräsentativen Bauten Kaisers aus den 1930er bis 1990er Jahre architekturgeschichtlich eingeordnet.

Publikation

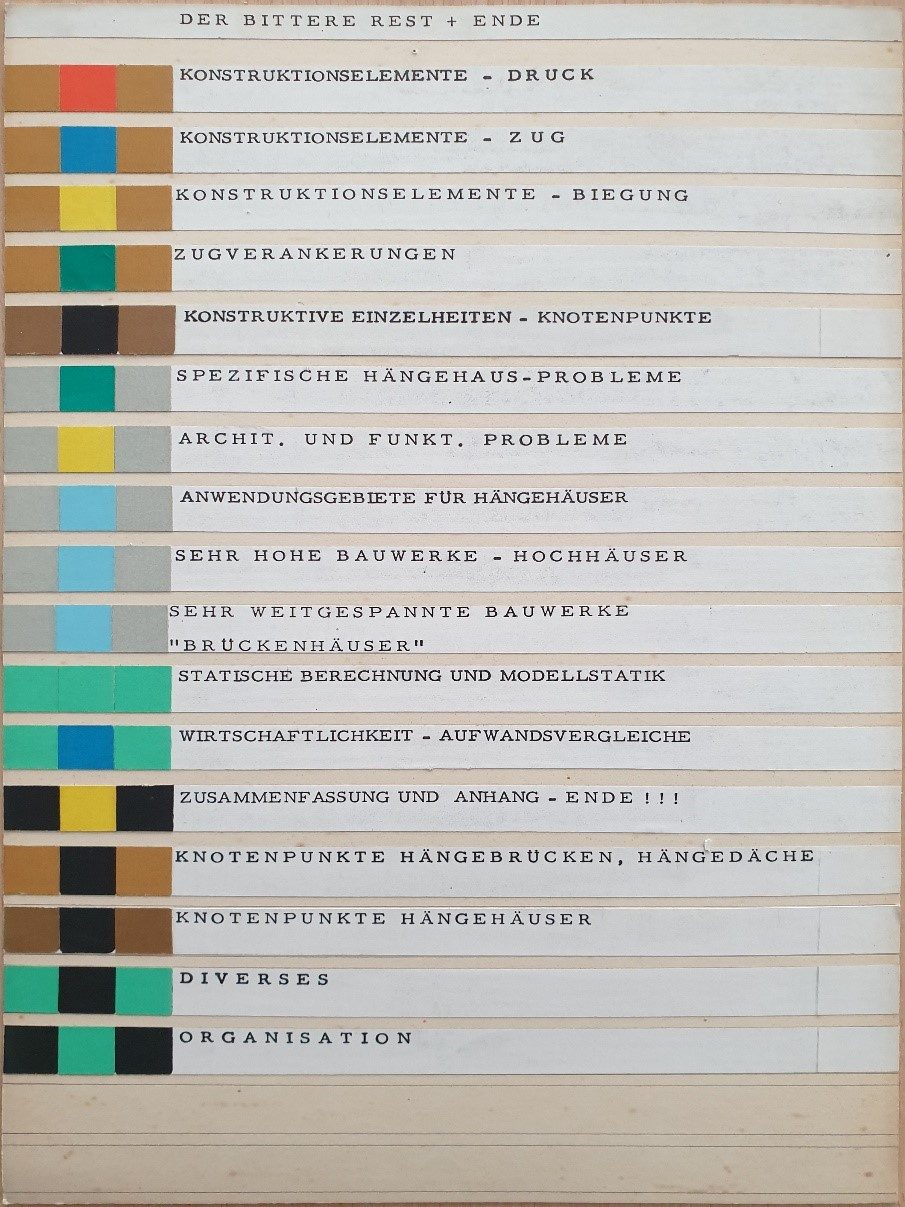

Jürgen Joedicke 1925 bis 2015. NOTES from the ARCHIVE (Buch)

Publikation

Jürgen Joedicke 1925 bis 2015. NOTES from the ARCHIVE (Buch)

Herausgegeben von der Wüstenrot Stiftung und dem Universitätsarchiv Stuttgart, 143 Seiten, Ludwigsburg/Stuttgart, 2020. ISBN: 978-3-96075-012-3

ZUM BUCHHerausgegeben von der Wüstenrot Stiftung und dem Universitätsarchiv Stuttgart, 143 Seiten, Ludwigsburg/Stuttgart, 2020. ISBN: 978-3-96075-012-3

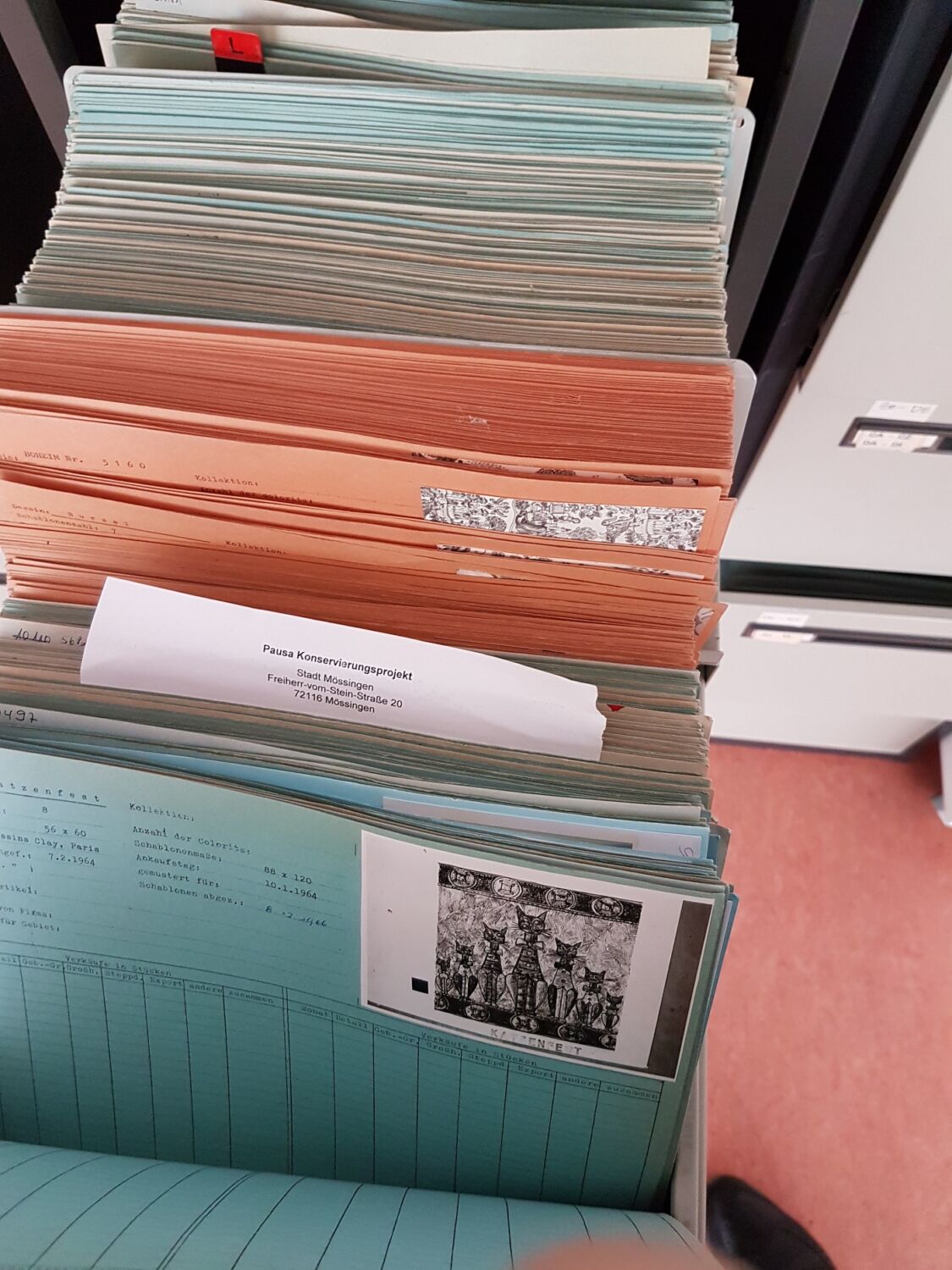

ZUM BUCHPausa Stoffmustersammlung

Musterkarten-Inventarisierung für die Datenbank der Pausa Stoffmustersammlung, Mössingen

Die Wüstenrot Stiftung ermöglichte der Stadt Mössingen die Sicherung, Inventarisierung und Dokumentation der weltweit einzigartigen Bestände der ehemaligen Textildruckfirma PAUSA.

Die Datenbank der Stoffmustersammlung umfasst mehrere zehntausende Datensätze. Auf über 32.000 „Musterkarten“ (Karteikarten) finden sich weitere Informationen. Diese Karten wurden gescannt und als PDF in der Datenbank mit den jeweiligen Datensätzen verknüpft. Die Informationen der Musterkarten waren in dieser Form jedoch als Einzelpositionen nicht recherchierbar. Ziel des Projekts war es daher, alle Informationen der Musterkarten (Dessin-Name, Entwerfer*in, Ankaufstag, Auftraggeber, Verkäufe etc.) händisch in die Datenbank einzugeben, um sie recherchierbar und online zugänglich zu machen. Dieser wichtige erste Schritt der Inventarisierung konnte nun bereits nach 10 Monaten abgeschlossen werden.

Langfristig soll die Sammlung unter www.pausa-sammlung.de einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Publikation

Stoffe ohne Ende. Die Sammlungen der ehemaligen Textildruckfirma Pausa in Mössingen (Buch)

Publikation

Stoffe ohne Ende. Die Sammlungen der ehemaligen Textildruckfirma Pausa in Mössingen (Buch)

Herausgegeben von der Wüstenrot Stiftung und dem Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege, 392 Seiten, Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart, 2015. ISBN 978-3-8062-3267-7

ZUM BUCHHerausgegeben von der Wüstenrot Stiftung und dem Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege, 392 Seiten, Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege, Stuttgart, 2015. ISBN 978-3-8062-3267-7

ZUM BUCH

Foto © Wüstenrot Stiftung

Foto © Wüstenrot Stiftung Foto © JUT Foundation Taipeh

Foto © JUT Foundation Taipeh